Ici nous allons donc étudier le phénomène sonore au niveau de l’appareil récepteur, entre autres, l’oreille humaine. C’est un organe complexe qui sert à capter l’onde sonore et est responsable du sens de l'ouïe. Mis à part le phénomène physique, c’est aussi une sensation.

1°) L’appareil auditif

Les oreilles sont les éléments essentiels à la perception du son. L’homme possède deux oreilles de chaque coté du crâne permettant une ouie en stéréo. Ainsi cela permet à l’individu de se situer dans l’espace et trouver les sources sonores.

On peut communément diviser l’oreille en trois parties :

*L’oreille externe qui comporte le pavillon et le conduit auditif externe

Le pavillon est la partie visible de l’organe auditif. C’est ce qu’on appelle vulgairement l’oreille. L’oreille externe est constituée de cartilage élastique recouvert de peau permettant ainsi au pavillon de retrouver sa forme sous l’effet d’une déformation. Il est plissé ce qui permet de capter les sons, de les diriger vers l’intérieur du conduit auditif. Le pavillon ne possède pas une grande importance dans la perception du son. Si une personne perd cette pari du à un accident ou une maladie, sa perception du son ne sera que très peu affecté.

Le conduit auditif externe succède au pavillon. Il a la forme d’un cornet qui diminue de diamètre lorsque l’on s’enfonce à l’intérieur du conduit. La paroi du conduit est tapissée de poils retenant les poussières, les insectes, les liquides…qui pourrait rentrer dans l’oreille. Grâce à cette imperméabilité, la température et l’humidité au niveau du tympan sont constantes. Les deux tiers externes du conduit ont une constitution cartilagineuse alors que le dernier tiers du conduit est formé d’os. C’est dans cette partie interne qu’est produit le cérumen, grâce à environ 4000 glandes cérumineuses.

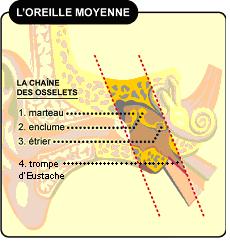

*L’oreille moyenne contient le tympan qui relie l’oreille moyenne à l’oreille interne. Derrière, il existe la caisse tympanique où sont située les osselets et l’embouchure de la trompe d’Eustache. Grâce à cette trompe d’Eustache, l’oreille moyenne communique avec le conduit nasal et la bouche.

Elle comprend le tympan (tympanum qui signifie en latin tambourin), c’est une membrane translucide, d’environ un 1/10 d’épaisseur et de 60 mm² de surface, et dont la face externe est recouverte de peau alors que la face interne est recouverte de muqueuse. Elle a une forme de cône aplatie, ce qui lui permet de vibrer et de transférer cette vibration aux osselets situés juste derrière. Cette membrane est déformable et fragile mais peut cicatriser lorsqu’il est percé. Mais, plus les cicatrisations se font tard dans l’âge, plus elles sont épaisses et dures et donc elles diminuent la souplesse et les possibilités de déformation du tympan d’où une moins bonne audition.

Derrière la paroi tympanique, il y a les osselets appelés aussi la chaîne ossiculaire. Il existe 3 osselets qui sont suspendus dans l’oreille moyenne grâce à des ligaments. Ce sont le marteau ou malleus, l'enclume ou incus et l'étrier ou stapes. Ces noms sont dus à leur forme caractéristique dans l’espace. Ces osselets ont pour fonction de transmettre l’information sonore en provenance du tympan afin de l’acheminer vers l’oreille interne.

Il existe enfin la trompe d’Eustache dont la tâche est d’éviter une surpression à l’intérieur de l’oreille moyenne qui risquerait de crever le tympan et de renouveler l’air à l’intérieur du conduit. Ainsi la trompe d’Eustache communique directement avec le rino-pharynx, c’est-à-dire l’arrière du nez. Il est utile pour expulser les corps gênants présents dans l’oreille moyenne et de les évacuer par le biais du nez. Au moment de la déglutition ou du bâillement, le conduit s’ouvre une fraction de seconde permettant ainsi de remplacer l’air de l’oreille moyenne et de corriger les défauts de pression lors d’un changement d’altitude.

*L’oreille interne contient l'organe de l'ouïe, la cochlée ou limaçon (cochlea), mais aussi l’organe responsable de l’équilibre appelé vestibule. Les mouvements de l’étrier dans l’oreille moyenne sont transmis à la cochlée par le biais de la fenêtre ovale et du vestibule.

La cochlée est un canal d’environ 35 mm de long et de 2 mm de diamètre. A cause de sa forme en spirale, la cochlée est aussi appelée limaçon osseux. En effet, ce sont trois rampes qui se rejoignent au somment de l’enroulement ou apex de la cochlée dont l’un appelé fenêtre tympanique communique avec la fenêtre ronde (et l’oreille moyenne) et l’autre appelée rampe vestibulaire aboutissant à l’appareil vestibulaire. Enfin, au centre il y a le canal cochléaire séparé des rampes vestibulaire et tympanique respectivement par la membrane de Reissner et la membrane basilaire. Les trois canaux sont remplis de liquide, l’endolymphe. La cochlée est tapissée d'environ 15 000 cellules ciliées (petits cils) chargées de convertir l'énergie mécanique des vibrations sonores en influx nerveux. Lorsque les osselets vibrent, le liquide présent dans la cochlée, l’endolymphe, bouge entraînant ainsi les cellules ciliées. Ces dernières transforment ainsi le mouvement mécanique en signaux électriques transmis directement au cerveau par le nerf auditif. On sait aujourd’hui que les nerfs auditifs se divisent en plusieurs catégories. Ceux qui sont les plus proches de l’entrée du conduit captent les sons aigus alors que ceux qui sont éloignés captent les sons graves.

Photo au microscope d’une rangée de cellules ciliées.

Photo au microscope d’une rangée de cellules ciliées.

En plus, de la conduction aérienne, c’est-à-dire l’écoute par le complexe tympan et osselets puis oreille interne et cochlée, nous disposons d’un autre système appelé conduction osseuse. Ainsi le son se propage à travers la boite crânienne pour attendre l’oreille interne. Ce système est moins efficace que la conduction aérienne traditionnelle mais est très important dans la perception de sa propre voix.

Une expérience simple qui peut être réalisée par tout le monde est de mettre un diapason derrière son oreille contre son crâne. Le diapason est loin de l’oreille mais nous entendons quand même un son. Cette expérience est appelée expérience de Rinne et elle permet de tester la fonctionnalité de l’oreille moyenne.

2°) Perception et psycho-acoustique

La psycho-acoustique est l’étude des sensations auditives humaines. Elle est associée à l’acoustique qui est l’étude du phénomène physique du son, la physiologie et la psychologie. La psycho-acoustique étudiera la manière dont les ondes sonores sont captées par l’oreille et la manière dont elles sont interprétées par le cerveau. L’interprétation d’un son est le résultat d’un mécanisme complexe au niveau neurologique. Malgré l’expansion et l’intérêt croissant des chercheurs dans ce domaine depuis quelques années, la partie cognitive, c’est-à-dire la partie se référant au cerveau et à la psychologie reste peu connue.

Ainsi le cerveau possède un rôle important dans la perception du son puisqu’il fait le gros du travail d’analyse afin de distinguer, évaluer et reconnaître un son. Il nous permet de distinguer un instrument de musique d’une personne alors que l’oreille ne fait que transmettre l’information brute.

C’est pourquoi la perception du timbre et de la justesse d’un son peut varier d’une personne à l’autre.

De nombreux phénomènes qui relèvent de la psycho-acoustique peuvent paraître surprenant. Ainsi, le bruit d’une craie crissant sur le tableau ou encore les craquements des os des doigts peuvent paraître insupportables. Cela n’est pas juste une question de fréquence et de hauteur. Ainsi, pourquoi la plus part des gens ressente une douleur au niveau de la dentition lorsque l’on fait crisser une craie alors que la douleur devrait être ressenti au niveau des oreilles ?

Ainsi, ce n’est pas seulement une question de sensibilité au niveau de l’oreille mais ceci renvoie à un phénomène plus complexe qui se passe au niveau du cerveau. De nos jours ces phénomènes sont mal connus et les scientifiques autant que les psychologues se penchent actuellement sur ce problème. Ainsi, certains sons pourraient nous paraîtrent douloureux dû au fait qu’ils se réfèreraient une expérience traumatisante de notre vie.

Mis en évidence par le chercheur Cherry dès 1953, l' « effet cocktail party » désigne, de façon imagée, la capacité, par exemple lors d'une réception ou d'un cocktail, à focaliser son attention sur une conversation précise et par la même occasion sembler ignorer les bruits alentours.

Cette focalisation est effectuée dans notre cerveau et ne concerne pas uniquement l’organe de l’ouïe. En effet, le cerveau se concentre sur une portion de l'information qui lui est transmise, en dédaignant en apparence ce qui lui est inutile. Cette action est traitée par notre subconscient. Cependant si l’on peut entendre la ou les conversations alentours, il est, en revanche difficile de se concentrer sur plusieurs sources sonores. Mais l’écoute demeure en veille et si une personne dans la salle vous interpellait par votre prénom, votre attention serait tout de suite attirée même si vous étiez déjà en conversation.

3°) Mesure et interprétations avec un audiomètre

Pour étudier et mesurer la sensibilité de notre oreille, les médecins font en général passer un test auditif. Ces audiométries détectent en général les surdités et leurs origines. Ainsi, la première étape commence par un entretien avec le médecin pour cerner le problème et avoir une vue générale de la situation. Le patient est alors osculté avec un otoscope afin de déceler des lésions au niveau de la caisse tympanique. Vient ensuite le test auditif (audiométrie) proprement dit.

Généralement, la phase la plus importante dans les différentes étapes de l’audiométrie est l’audiométrie tonale liminaire. Le spécialiste de l’audition examine alors la sensibilité de l’oreille en projetant une série de sons purs dans les oreilles du patient à travers un casque, le tout se faisant dans un milieu insonorisé et fermé. Ainsi, le patient aura à lever la main à chaque fois qu’il entend un son provenant du côté droit ou du côté gauche. Les résultats sont inscrits sur un audiogramme et permettent d’avoir une approche sur la situation auditive du patient.

Dans certains cas, le spécialiste procédera à une audiométrie par conduction osseuse. Ainsi, un petit diapason sera placé à l’arrière de l’oreille. Ce dernier émet des vibrations vers l’oreille interne. Ainsi, on peut définir l’endroit précis de la déficience auditive et permettre un meilleur diagnostic de la surdité.

Pour notre TPE, nous avons ainsi procédé à des audiométries tonales liminaires afin de déceler les troubles de l’audition. C’est ainsi, la partie la plus facilement réalisable dans toute la série de testes auditifs. C’est aussi la plus représentatif de l’état général de l’audition du sujet.

Voici notre matériel utilisé pour notre TPE

L'audiogramme obtenu est la représentation concrète de la situation auditive d’un individu. Il est aussi connu sous le nom de diagramme de Fletcher et Munson. L’axe des abscisses représente les variations de la fréquence, alors que l’axe des ordonnées représente des variations de l’intensité. On remarque sur la courbe que l’intensité affecte la perception d’un son. Ainsi, un individu dont l'audition est normale, commence à percevoir un son de 1000Hz à partir de 0 dB. Pourtant cette échelle varie lorsque la fréquence change. Ainsi, le seuil d’audibilité augmente selon que la fréquence du son diminue ou augmente. Mais un son trop fort entraîne une sensation de douleur. A ce stade, l’oreille est saturée et aucune augmentation de sensation n’est plus perceptible. Le seuil de douleur chez l’être humain se situe entre 110 et 130 dB. On remarque pourtant que l’oreille humaine semblerait plus sensible à des fréquences variant entre 500 et 1500 Hz qu’à des fréquences basses. Cela serait dû au fait que les fréquences vocales seraient situées à cette échelle.

En dessous d’une perte de 25dB, on considère que la personne à une audition normale. Au dessus, on classe les surdités par gravité selon la classification du Bureau International d’Audio-Phonologie (BIAP).

La surdité est caractérisée par une perte partielle ou totale du sens de l’ouie et de l’audition. Il existe trois sortes de surdité; la surdité de transmission qui touche l’oreille externe et moyenne, la surdité de perception qui touche la partie interne de l’oreille notamment la cochlée et le nerf auditifs et la surdité mixte, plus rare, qui est un assemblement des deux surdités précédentes.

Ecoutons un premier son, c'est celui perçu par une audition normale.:

Ecoutons maintenant la même chose mais à travers l'ouïe d'une personne sourde:

Le graphique montre une personne ne présentant pas de troubles auditifs et considéré comme sujet témoin. On remarque aisément que la perception du son varie selon la fréquence comme nous l’avions expliqué plutôt.